HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  超好熱性古細菌におけるDNA/RNA結合タンパク質の網羅的予測と同定

超好熱性古細菌におけるDNA/RNA結合タンパク質の網羅的予測と同定

08.04.10

超好熱性古細菌におけるDNA/RNA結合タンパク質の網羅的予測と同定

(08.04.10)

アミノ酸配列に潜んだ周期性を指標に、知られざるセントラルドグマの担い手を見つけ出す

Fujishima, K., Komasa, M., Kitamura, S., Suzuki, H., Tomita , M and Kanai, A. (2007) Proteome-Wide Prediction of Novel DNA/RNA-Binding Proteins Using Amino Acid Composition and Periodicity in the Hyperthermophilic Archaeon Pyrococcus furiosus. DNA Res. 14(3):91-102.

ポストゲノム時代を迎えた今、300種類以上にもおよぶ生物種のゲノム情報が解読されており、その数は現在も加速的に増加している。一方で、ゲノム配列が明らかとなっている生物種における約半数のタンパク質は未だに機能がわかっておらず、更にその一部、全体の約25%は他の生物種と配列の保存性がほとんどない種特異的な"orphan(みなし子)"タンパク質であることがわかっている。

そこで、一般に遺伝子機能推定に用いられる相同性解析のような、多種間における配列の保存性から機能を推定するのではなく、ひとつのゲノム配列情報からタンパク質の機能を高精度に、かつ網羅的に予測する手法の確立が求められてきた。

そこで注目したのは『アミノ酸の周期性』である。核酸結合タンパク質とアミノ酸配列の周期性に関連があることは、2003年に金井教授らによって指摘されている。この周期性を指標に用いると、配列の相同性に頼らずとも核酸結合タンパク質の予測が可能になると考えたのである。

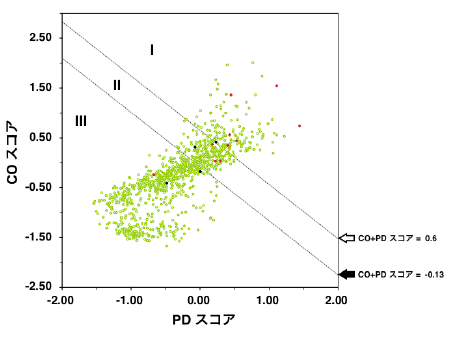

この新規予測手法の検証には、深海の熱水噴出孔付近に生育し原始生命に近いとされるモデル生物、超好熱性古細菌Pyrococcus furiosus (パイロコッカス)を用いた。まず、機能既知タンパク質を核酸結合タンパク質とそれ以外に分け、同じ性質を持つアミノ酸の頻度から周期を計算した。ここで得られた値から、サポートベクターマシン(SVM)と呼ばれる判別分析手法を用いてアミノ酸周期性スコア(PD score)を定義した。同様にアミノ酸使用頻度スコア(CO score)を定義し、これら2つの指標を同時に用いることで新規DNA/RNA結合タンパク質の予測に挑戦した。

機能未知タンパク質994個に手法を適用した結果、151個の核酸に結合する可能性の高い候補タンパク質がリストアップされた。この中からランダムに7つのタンパク質を選んで核酸結合実験を行ったところ、6つのタンパク質がDNAあるいはRNAに対する結合性を示した。情報学的手法による網羅的な予測と分子生物学に基づく実験的検証を組み合わせることで、実に88%という高い精度での予測に成功したのである。

さて、ではこれらの核酸結合タンパク質は細胞内でいったいどのような役割を担っているのだろうか。今回パイロコッカスにおいて同定された新しいDNA/RNA結合タンパク質について、ターゲットDNA/RNAの同定やタンパク質間相互作用など、詳細な機能を解析することで細胞内での振る舞いを明らかにしていきたい。そこから、少しでも生命の源泉に近づくことができたら、と藤島らは語った。

参考文献:

1. Kanai A, Oida H, Matsuura N, Doi H. (2003) Expression cloning and characterization of a novel gene that encodes the RNA-binding protein FAU-1 from Pyrococcus furiosus. Biochem J. 372(Pt 1):253-61.

<図の説明> 機能未知タンパク質群のアミノ酸の周期性と頻度のスコアに基づいた2次元プロットにおける分布。実験的に核酸結合性が検証されたタンパク質(赤)、核酸結合性が認められなかったタンパク質(黒)、その他の機能未知タンパク質(緑)を示す。閾値は図1と同様に信頼性に基づいて3つのグループにタンパク質を分ける際の閾値を示している.CO+PDスコアが0.6以上のタンパク質が核酸結合タンパク質である可能性は88%である。

[ 編集: 小川 雪乃 ]