HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  微量ペプチド試料分析用の使い捨てマイクロデバイスの開発

微量ペプチド試料分析用の使い捨てマイクロデバイスの開発

08.04.10

微量ペプチド試料分析用の使い捨てマイクロデバイスの開発

(08.04.10)

ペプチドの精製、濃縮、分画または貯蔵に利用可能、数fmolの試料も定量的に回収

Rappsilber, J., Mann, M. and Ishihama, Y. Protocol for micro-purification, enrichment, pre-fractionation and storage of peptides for proteomics using StageTips. Nature Protocols, 2, 1896-1906 ![]()

代謝反応を触媒する酵素や、遺伝子の転写を制御する転写因子など、細胞内では多様なタンパク質が生命を維持するために働いている。ゲノム上の遺伝子領域から転写・翻訳の過程を経て合成されたタンパク質は、リン酸化やメチル化、ユビキチン化などの翻訳後修飾を受けることでもその機能が制御されており、細胞の種類によって発現しているタンパク質の種類や修飾の状態は様々である。現在、細胞機能を理解するために、その細胞で発現しているタンパク質全て、すなわちプロテオーム(protein + -ome)の解析が進められている。

タンパク質はその大きさも様々であり、また複合体を形成している場合も多いことから、そのままの状態で解析することは困難である。そこでタンパク質を消化し、ペプチドに分解してからLC-MSMS法(液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法)で一気に解析を行う、いわゆる「ショットガンプロテオミクス」が盛んである。ここで、分析対象である消化ペプチドは微量かつ多様な物理化学的性質を持った物質群である。いかに効率よく生体試料マトリクスから取り出し、LC-MSMSに注入するかがプロテオーム解析成功の成否を握ると言っても過言ではない。

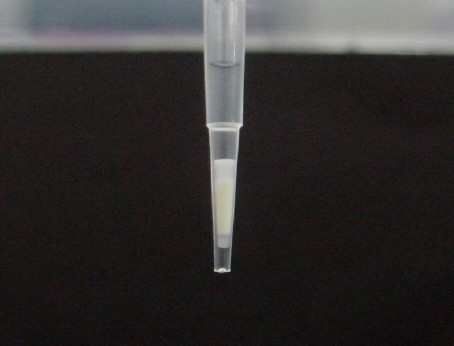

石濱准教授らは、使い捨てのピペットチップを材料にして、今までにはなかった多機能で高性能なマイクロデバイスを開発した(写真1)。クロマトグラフィーに用いる樹脂ビーズを埋め込んだテフロン樹脂のシートを、細い針の先で円盤形にくり抜いてディスクを作成し、ピペットチップの中に固定したのである。非常に経済的、かつ作り方も簡単であることから、どこの研究室でも作成することができる。

このマイクロデバイスは、微量のサンプルの精製や濃縮といった機能だけではなく、用いる樹脂の種類を変えることにより様々な原理に基づく分画も行うことができる。しかも、脱塩や濃縮は約5分、分画は約30分と非常に短時間で操作が完了する。更に、酸化金属樹脂とヒドロキシ酸溶液を使うことにより、特異的にリン酸化ペプチドだけを濃縮することも可能となったのである。

さて、このプロジェクトの始まりは2001年、石濱准教授がUniversity of Southern DenmarkのMatthias Mann研究室に留学した時にさかのぼる。リン酸化ペプチド濃縮の必要性に迫られて石濱准教授が自作した最初のデバイスは、残念ながら当初の目的には少しも役に立たなかった。しかし、微量ペプチドに対して驚異的な脱塩・濃縮能力を示したことをきっかけにRappsilber氏とタッグを組んで本格的にデバイス開発を始めた、という経緯がある。

そして2006年、慶應大に移って最初に取り組んだプロジェクトにおいて、デバイスの当初の目的であった「タンパク質リン酸化の大規模解析のためのリン酸化ペプチドの特異的濃縮」を遂に6年越しで完成させることとなる。『本論文を締めくくるデータを示すことができたのも、何かの因縁かもしれない。』と石濱准教授は語る。

将来的には、このデバイスが持ちうる様々な機能を、それぞれ個別のデバイスとして作製し、欲しいシステムに応じて「レゴブロック」のように組み合わせ、全体のシステムをカスタマイズできるようにしたい、と考えているという。複雑な様相を呈するプロテオームの世界を切り拓く、小さくて強力な手法として、大きな期待が寄せられている。

<図の説明>

リン酸化ペプチド濃縮用のデバイスの写真。これ1本で細胞抽出物からダイレクトに1000個以上のリン酸化サイトを同定することが可能。

[ 編集: 小川 雪乃 ]