HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  輸血用血液の最適な保存法の予測

輸血用血液の最適な保存法の予測

10.05.21

輸血用血液の最適な保存法の予測

(10.05.21)

臨床応用へ向けたヒト赤血球シミュレーションの新たな一歩

Nishino, T., Yachie, A. K., Hirayama, A., Soga, T., Suematsu, M. and Tomita, M. (2009) In silico modeling and metabolome analysis of long-stored erythrocytes to improve blood storage methods. J. Biotechnol.,144(3), 212-223.![]()

![]()

通常輸血を行う際は,輸血パックに保存された血液を用いるが,日本で最も一般的に用いられている血液保存法では,4℃で3週間しか保存できない.そこで,限られた血液資源を有効に利用するために,保存期間の長期化,そして保存血液の品質向上が求められている.輸血用の血液製剤(保存血液)を長期に渡って保存するためには,赤血球中のエネルギー通貨物質であるATP,および,2,3-ビスホスホグリセリン酸(2,3-BPG)の濃度を高く保つことが重要である.これは,ATPが豊富ならば赤血球細胞は壊れにくくなり,また2,3-BPG濃度が正常に保たれることによって輸血の本来の目的である酸素運搬能力を高めることができる効果による.しかし,血液の保存中には赤血球のATPと2,3-BPGの著しい減少が起こることが知られているが,この作用機序については明らかになっていない.

そこで慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程1年の西野泰子氏らは,ヒト赤血球代謝シミュレーションモデルを用いて保存血液中のATPと 2,3-BPGが減少するメカニズムを明らかにし,よりよい保存法の開発につながるヒントを得ようと試みた.慶大医学部の谷内江綾子助教や西野氏らを中心としたE-Cellヒト赤血球モデリングプロジェクトでは,これまでにヒト赤血球の広範な代謝シミュレーションモデル構築し,赤血球の生理機能の解明を行ってきた(Kinoshita et al., J.Biol.Chem., 2007 など).この代謝モデルを利用すれば,保存血液でATPと2,3-BPGが減少する根本的な原因を理解した上で,新たな保存法を提示できるのではないか,と考えたからである.このようなシミュレーションの結果は,IABで精力的に進められているメタボローム解析技術を用いることで,実証的に裏づけることができる.

まず,血液の保存条件(温度,血液保存液組成など)の中から代謝に影響する複数の要素を文献調査に基づいてパラメータ化してヒト赤血球代謝モデルに組み込んだ.パラメータには保存液の組成,pHの低下とその変化の様子,低温によるヘモグロビン型のR型安定化が含まれる.また,低温条件下では代謝反応の活性が低下することが知られているが,活性レベルは温度やpHによって影響を受け,その度合いは酵素毎に異なる可能性が高いことが文献調査によってわかってきた.そこで,モデルに含まれるすべての代謝反応を3つの群に分け,既知のATP,2,3-BPGの測定データを利用した遺伝的アルゴリズム法によって,それぞれの群の活性低下度を推定した.その結果,血液保存時のATP, 2,3-BPGの時系列変動を非常によく再現する活性低下度のセットを得ることに成功した.

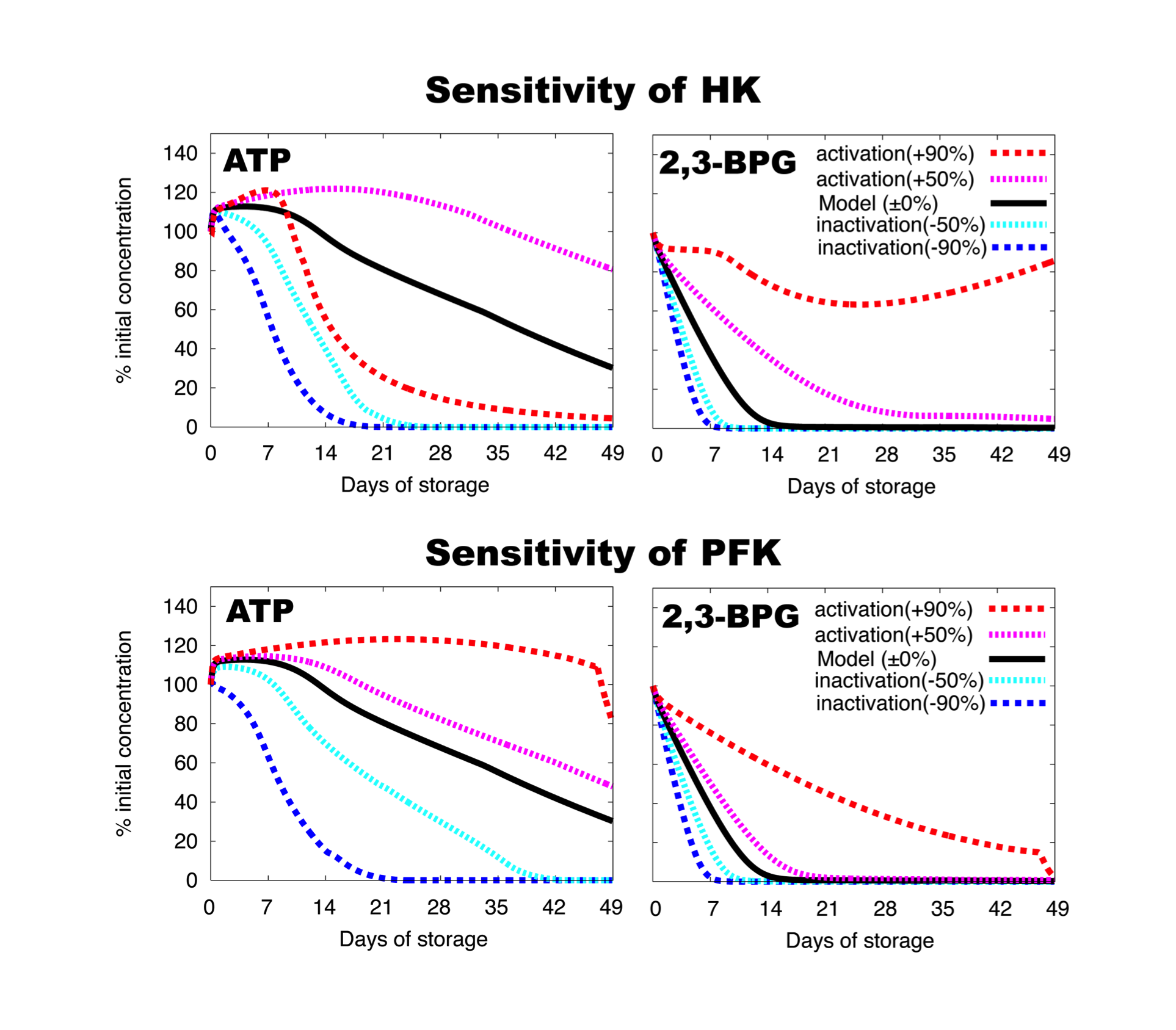

次に,作成した保存血液代謝モデルの予測精度と妥当性を実証するため,モデルと同条件で赤血球保存実験を行い,キャピラリー電気泳動-飛行型質量分析器(CE-TOFMS)を用いて代謝物質の時系列データを取得した.その結果,モデルは解糖系代謝物質の定性的な変動パターンを予測できており,保存血液の代謝動態を予測するモデルとして妥当であることが確認できた.このようにして構築・検証した保存血液代謝モデルを解析することで,血液保存時にはヘモグロビンのR型安定化やpHの変化,アンバランスな反応活性低下が原因となってATPや2,3-BPGの減少,枯渇を招いている可能性が高いことを示した.さらに,解糖系の律速酵素であるヘキソキナーゼ(HK)やホスホフルクトキナーゼ(PFK)の活性変化がATPや2,3-BPGの変動に強く影響することがシミュレーション結果から示唆されており,HKやPFKは新しい血液保存法開発の鍵となることが予測できた(図).

これまでの保存血液研究は,代謝の作用機序を理解しないまま直観に基づいた試行錯誤を繰り返して行われてきた.それに対して本研究では,シミュレーションモデルの構築と解析を通して代謝の制御システムを理解した上で新規血液保存法の提案を目指している.この独創的なアプローチを実証する上で強力なツールとなるのが,赤血球の代謝動態を包括的に把握できる唯一の実験手法であるメタボローム解析である.今回の報告において,西野氏らは現行の保存法で保存された赤血球の代謝を予測し,その妥当性をメタボローム解析実験で検証できた.これらの結果によって,『保存された赤血球をモデル化して代謝動態を予測し,メタボローム解析により実証する』という,本研究の基軸となるアプローチが有効にはたらくことを示したといえる.

現在,西野氏らはこのモデルを利用したシミュレーション解析によって新たな保存方法を網羅的に探索し,効果が高いと予測された保存方法についての実証実験を進めている.シミュレーションと実証実験を繰り返して血液保存条件を検討する研究サイクルが確立すれば,保存血液の研究にかかる時間やコストを大幅に削減することが期待できる.シミュレーションとメタボローム解析を融合した他に類を見ないアプローチによって,従来型の研究方法では決して見出せなかったであろう新たな保存法が,近い将来提案されるのではないだろうか.

図 : 解糖系上流のHK, PFKを活性化(赤破線,桃実線)した場合には,従来の保存法(黒線)よりもATP, 2,3-BPGが長期に渡って維持される.