HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  高精度かつ高効率なリン酸化タンパク質同定法の開発

高精度かつ高効率なリン酸化タンパク質同定法の開発

11.08.04

高精度かつ高効率なリン酸化タンパク質同定法の開発

(11.08.04)

細胞内シグナル伝達ネットワークの全貌解明へ向けて

Y. Kyono, N. Sugiyama, M. Tomita, Y. Ishihama. (2010) Chemical dephosphorylation for identification of multiply phosphorylated peptides and phosphorylation site determination. Rapid Commun. Mass Spectrom., 24 , 2277-2282![]()

![]()

生物はさまざまな刺激に反応を示すことで、環境への適応をおこなっている。例えば外界が暑くなると、人は汗をかくことで体温を調節している。具体的には、この応答はまず皮膚の温度を感知するセンサーの情報が脳の視床下部に伝達され、発汗の命令を受けた後にその情報が皮膚に伝達されることで実現されている。このような情報の伝達は個体レベルだけでなく細胞レベルでも行われている。細胞外からの刺激はそれを受け取る受容体タンパク質に伝えられ、そのタンパク質が酵素活性を帯びることで、さらにその下流のタンパク質が連鎖的に活性化し、細胞外からの信号を細胞核に伝えて、特定遺伝子の転写調節を促すことで細胞応答を引き起こす。このようにタンパク質が他のタンパク質を活性化あるいは不活性化することで、下流のタンパク質へと次々に情報が伝達される。その過程は、リレー走者が次々とバトンを渡していくかのようであり、この時の「バトン」の受け渡しに相当する細胞内情報伝達方法の一つにタンパク質の代表的な翻訳後修飾であるリン酸化が挙げられる。

細胞中では、このようにタンパク質とタンパク質が相互に作用することで非常に複雑な情報伝達のネットワークを構築しているが、このタンパク質ネットワークに何らかの不備が生じると、細胞の増殖がうまくいかなくなるなどの問題が生じてくる。細胞内のタンパク質のリン酸化状態を網羅的かつ定量的に解析することが可能となれば、細胞の様々な機能が明らかとなり、ひいては病気の診断や新薬の開発等に関する重要な知見が得られる。しかしながら、細胞内に発現する膨大な量のタンパク質のリン酸化状態を網羅的に測定することは、現在の科学技術レベルでは非常に困難であり、更なる技術開発が望まれている。

大規模リン酸化プロテオーム解析の実現を目的に、京野らのグループはこれまでに親水性のヒドロキシ酸を修飾した酸化金属を用いた高選択的なリン酸化ペプチド濃縮法を開発し、HAMMOC(hydroxy acid-modified metal oxide chromatography)と命名した(Sugiyama et. al, 2007)。この手法は、他の分離手法を併用することなく、細胞抽出物などの複雑な生体試料から直接1,000個以上のリン酸化ペプチドを同定することが可能である。しかしながら、LC/MS(液体クロマトグラフ質量分析装置)をベースとしたショットガンプロテオミクスで用いられるLC条件下ではリン酸基は負電荷を帯びているため、リン酸基を複数もつ多重リン酸化ペプチドは正イオン検出条件下ではイオン化効率が低い傾向がある。加えて、ペプチドのアミノ酸配列情報を取得するための低エネルギー衝突誘起解離(CID)MS/MS分析では、リン酸基のニュートラルロスが支配的になり、アミノ酸配列情報を反映したフラグメントイオンが得られ難い傾向がある。そのため、HAMMOC法で高選択的にリン酸化ペプチドを濃縮したにも関わらず、同定に至らないケースも少なくない。

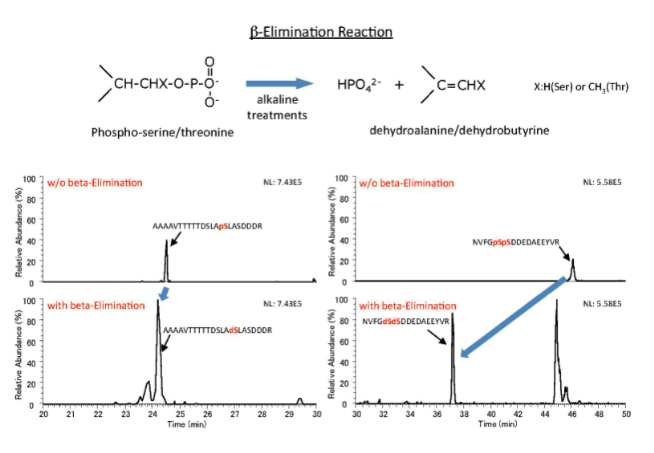

これらの問題を解決するために、京野らはHAMMOC法で濃縮したリン酸化ペプチドを化学的に脱リン酸化処理した後にLC/MS/MS分析に付すことを試みた(図)。脱リン酸化処理を施すことで、リン酸化ペプチドのMS感度が向上し、さらにリン酸基のニュートラルロスを未然に防ぐことで、リン酸化ペプチドの同定効率が向上することが期待された。また、本法はフォスファターゼ処理と異なり、リン酸基位置情報が保たれる利点があり、リン酸化部位の決定精度の向上も期待された。本手法をシロイヌナズナ培養細胞中のプロテオーム(総タンパク質量200μg)に適用した結果、未処理の場合に比べて多重リン酸化ペプチドの回収が1.6倍以上向上し、総計1,600個以上の重複のないリン酸化ペプチドの同定に成功した。本手法は培養細胞のような複雑な試料中のリン酸化ペプチドの解析においても有効であることが実証され、より網羅的なリン酸化プロテオーム解析法の構築に役立つものと期待される。

細胞内に発現するリン酸化タンパク質の動態が明らかになれば、細胞の機能を解明する上で非常に有用な知見が得られる。さらにはある刺激、例えば薬物を投与したときにどのようなシグナルの変化が起きるかを知ることができる。本研究をベースに研究開発を進めることで、様々な病気のメカニズムの解明や創薬の発展に寄与したいと京野氏は語った。

図. リン酸化ペプチドの化学的脱リン酸化処理

[ 編集: 高根香織 ]