HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  メタボローム測定による伝統的な生薬成分の分析

メタボローム測定による伝統的な生薬成分の分析

11.09.06

メタボローム測定による伝統的な生薬成分の分析

(11.09.06)

漢方の複合的薬効の科学的理解へ

K. Iino, M. Sugimoto, T. Soga, and M. Tomita. (2011) Profiling of the Charged Metabolites of Traditional Herbal Medicines Using Capillary Electrophoresis Time-of-Flight Mass Spectrometry. Metabolomics.![]()

![]()

漢方薬はアジア圏を中心に数千年以上使用されてきた。経験医学に基づく伝統的処方薬であり、近年では西欧圏においてもその使用が広がり効果が注目されている。処方される漢方薬は複数の生薬を組み合わせて作られており、日本で利用されている生薬だけでも100種類以上が登録されている。生薬には、薬草、鉱物、動物などが含まれるが、これらの組み合わせによって薬効を持つ漢方薬のメカニズムに関しては、含有成分の分析が難しいことなどから、まだ不明な点が多い。

従来の典型的な生薬の研究では、1種または数種のみの生理活性物質の測定と機能解析にのみ重点が置かれてきた。しかし、多数に渡る天然物が含まれている生薬をそのような限定的アプローチで評価することは不十分である。さらに、一般に研究対象とされる物質はフラボノイドやステロイドなどの非極性分子であり、湯による抽出が基本である漢方の研究においては親水性である極性分子にも着目する必要がある。

そこで、飯野氏らは異なるメーカーから仕入れた生薬の差異の比較、漢方薬とそれを構成する生薬の比較や、そして研究が遅れている生薬中イオン性低分子の網羅的な測定 などを、キャピラリ-電気泳動飛行型質量分析装置(CE-TOFMS)を用いたメタボロー ム解析により行った。その結果100種以上の物質の同定に成功した。これらの物質を生 薬毎に分析したところ、当帰芍薬散を構成する 6 種の生薬それぞれが特有の物質群を 持つことが示され、それらの物質と生薬の生理作用には関連があることが示唆された。 例えば、利尿作用を持つ生薬は、他の生薬に比べ、キサンチン(利尿作用を持つ)合成 経路上の物質が多く含まれていた。

漢方薬の研究は、薬理作用をもつ特定の物質にのみ焦点を当てて研究されてきた歴史が長い。しかし、このような数種の生理活性物質に関する研究のみでは、生薬の品質評 価や漢方医薬の根本にある"患者の全身の調子を整える(バランスをとる)"といった 機能の解明が難しい。一方で、本研究のようにメタボローム解析による網羅的な物質の測定を進めていくことで、このような複雑な薬効を解き明かすことができるかもしれな い。今後、より多種類の生薬メタボローム解析や、薬効や品質などを含めた解析をすることにより、漢方の複合的薬効の解明や生薬の質の評価を可能にしていきたい、とこれ からの意気込みを語る飯野氏に期待したい。

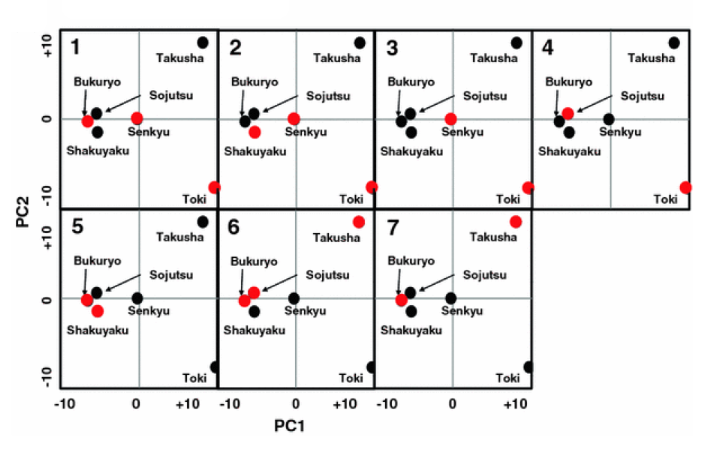

図)6 種の生薬から検出されたピークのうち、同定された 119 物質による主成分解 析を行った。図は第1、第2主成分のスコアプロットを示し、1~7でそれぞれの薬効を 持つと知られている生薬を赤で示した。(1: 筋弛緩作用、2: 鎮静、月経障害改善、3: 駆お血、強壮、貧血改善、4: 止痢作用、5: 抗痙攣、6: 利尿作用、7: めまい改善、胃内 停水)第1、第2、第3主成分までの累積寄与率はそれぞれ 43.0%、65.9%、83.8% であった。

[ 編集:喜久田薫 ]