HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  シースレスCE-MS:超高感度の代謝物一斉分析法の開発

シースレスCE-MS:超高感度の代謝物一斉分析法の開発

19.01.10

シースレスCE-MS:超高感度の代謝物一斉分析法の開発

(19.01.10)

先端生命科学研究所におけるメタボローム解析技術に大きな進歩

Hirayama, A., Abe, H., Yamaguchi, N., Tabata, S., Tomita, T., Soga, T.(2018) Development of a sheathless CE‐ESI‐MS interface. Electrophoresis. 39(11):1382-1389. doi: 10.1002/elps.201800017.

私たちの体は代謝、つまり化学変化を絶えず繰り返すことによって、エネルギーや物質を生成する。このとき、アミノ酸などを含んだ低分子量代謝物質も多く産生される。どのような代謝物質が多く含まれているかを測定することによって、生体内で起こっている代謝の実態を予測することができる。慶應義塾大学先端生命科学研究所では、この代謝物を一斉に分析する手法を開発し、医療、環境、農業、食品をはじめ、様々な分野に貢献してきている。この一斉分析で利用されているのが、キャピラリー電気泳動-質量分析法(CE-MS) と呼ばれる生体内のイオン性の代謝物を一斉分析に分析する手法だ。通常の CE-MS においては、測定対象化合物を含んだ泳動液が金属性のキャピラリー中を流れていき、最後にはキャピラリーの先端でシース液と呼ばれる液体と混合される。その後、スプレーへと噴霧されることで質量分析装置に送られる仕組みだ。

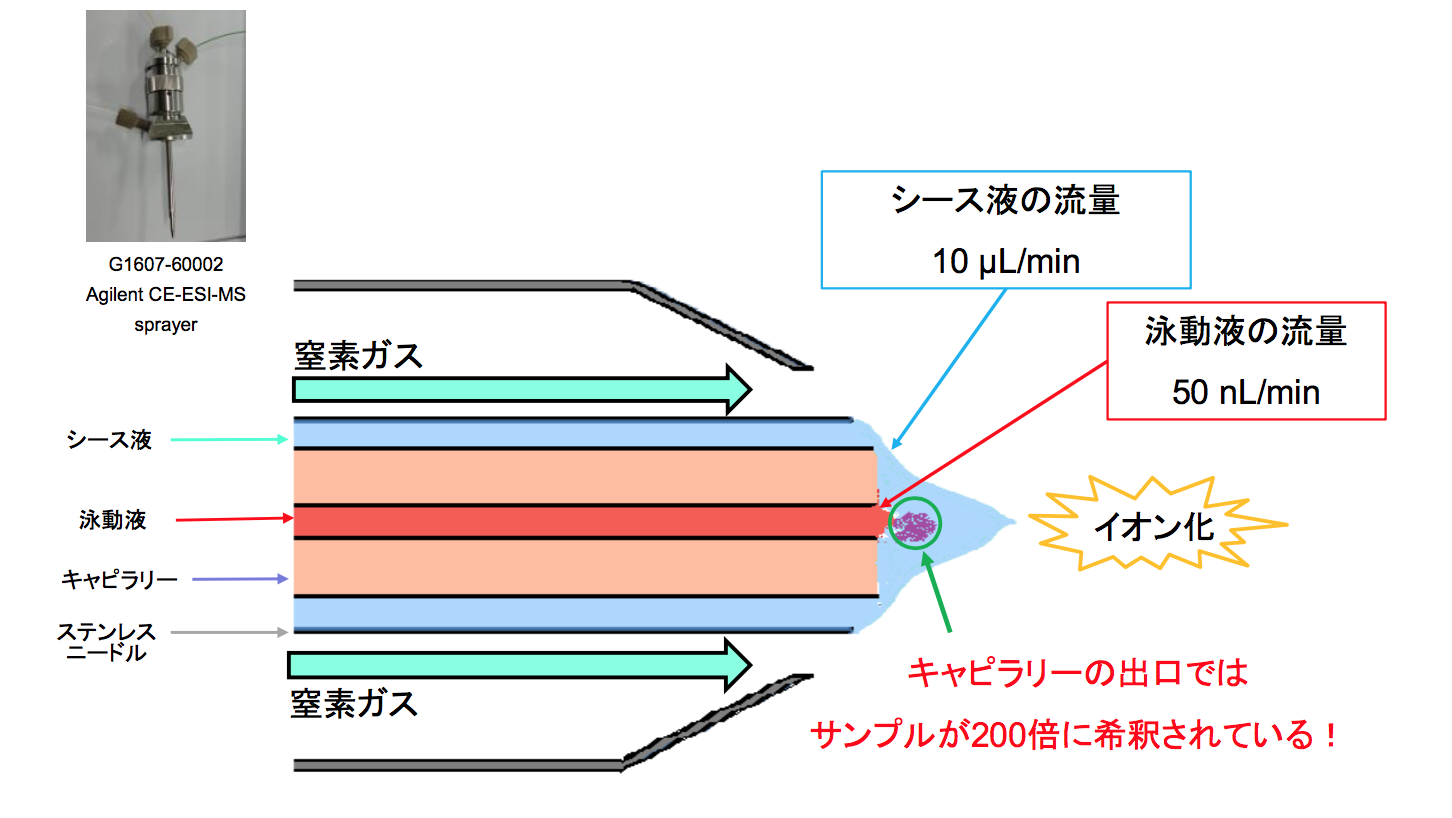

CE-MSでは、シース液の存在が欠かせない。なぜなら、シース液の中にはメタノール等の有機溶媒が含まれるため、代謝物質のイオン化が促進される。その結果、測定対象化合物中に含まれる様々な代謝物が効率よく分離されることで、正確な測定を可能にするからだ。またそれだけでなく、シース液中の有機溶媒の存在が電気分解による酸素や水素等のガスを効率的に除去し、安定した分析を実現している。その一方で、シース液の流量は泳動液の流量と比べて約 200 倍と圧倒的に多いため、スプレーの先端においてサンプルの希釈がおこり、測定感度低下の原因ともなっていた (図 1)。

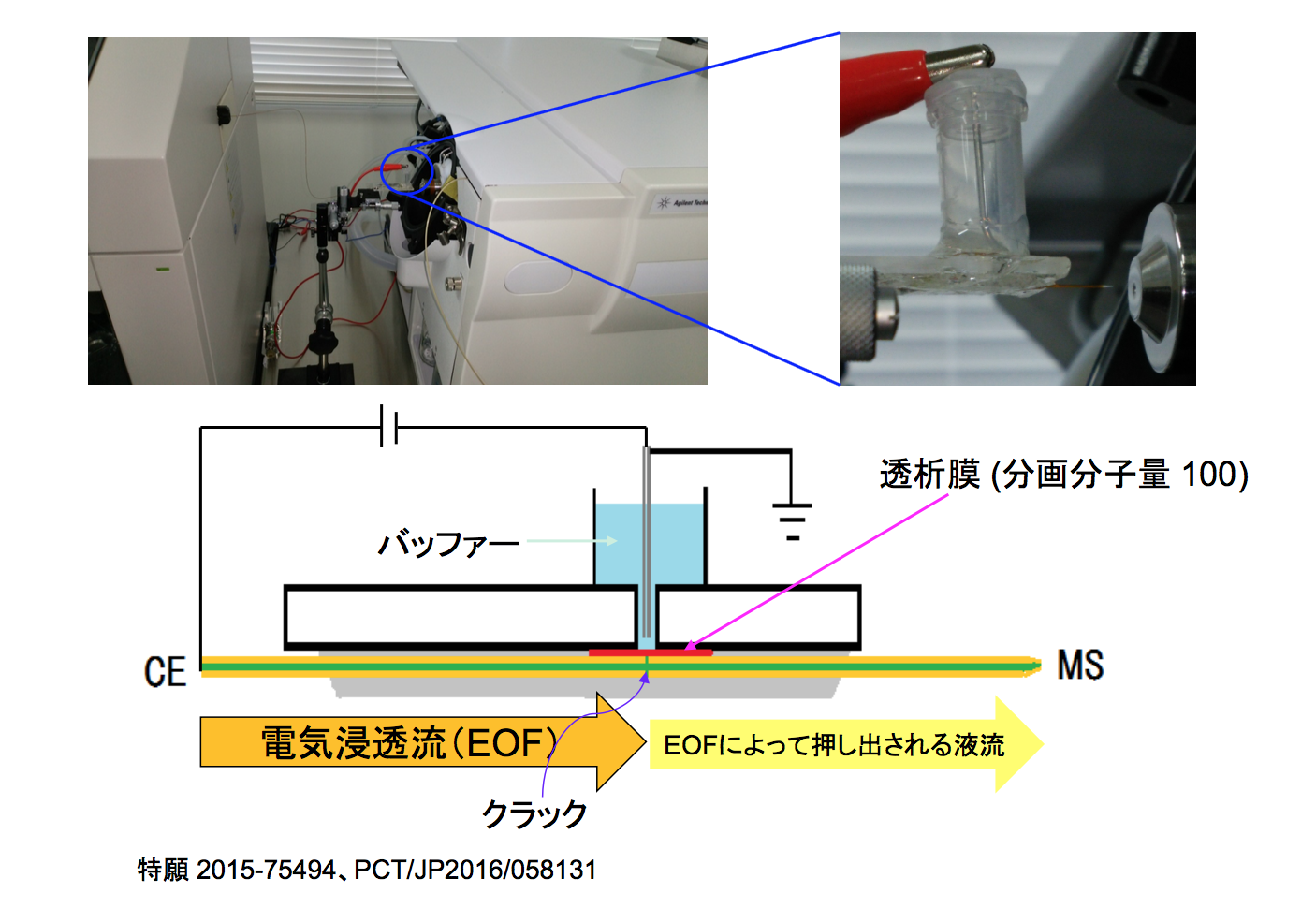

そこで、慶應義塾大学の平山明由特任講師、曽我朋義教授らのグループはシース液を用いないCE-MS (シースレスCE-MS) の新規開発を試みた。その結果、シースレスCE-MSを可能にするデバイスの発明に成功し、従来のシース液を用いたCE-MSと比較して代謝物の測定感度を最大13倍、平均で約4.4倍向上させることに成功した (図2、特許出願中:特願 2015-075494、PCT/JP2016/058131) 。今回の発明では、まず分析用キャピラリーの出口から約2 cm上流に小さなクラック(きず)を作成する、という工夫を行っている。もちろん、クラックから外に代謝物が漏洩することも予防されている。キャピラリー上を進んできている測定対象化合物を含んだ泳動液とは別に、このクラックの真上に設置した容器にも泳動液を加える。この泳動液に対し、容器中に挿入した白金電極によって電圧を加えることで、クラックを介して電子の移動が可能となりイオン化が促進する。その後、クラックまで泳動してきている各代謝物は、電気浸透流と呼ばれる液の流れにのって、キャピラリーの出口まで移動する。この間に、各代謝物質の分離がさらに進み、その状態で質量分析計へと導入されることで測定感度の上昇を実現している。このデバイスは、高価な顕微鏡や工作機械を一切必要とせず、安価に作成可能であり、またあらゆる市販のキャピラリーにも適用可能であるというメリットがある。

平山らによって開発されたデバイスを使用し、シースレスCE-MSをおこなったところ、アミノ酸やアミン、核酸塩基といった陽イオン性代謝物質52 物質で、従来法と比べて平均4.4 倍の高感度化が達成されていた。具体的には、平均で面積値が 72.4 倍、ピーク高さが 18.2 倍、感度を表す指標であるシグナルノイズ比が4.4 倍を示していた。また、 シースレスCE-MSは対象化合物の希釈を行わないため、測定試料のコスト削減にもつながる。シースレスCE-MS法でがん培養細胞のメタボローム解析を行ったところ、従来の約1/100 に相当する 12000 細胞しか使用していないにもかかわらず、従来法の約2.5倍のピーク数を検出できた。驚くべきことに、より少ない細胞数から多くの代謝物ピークの検出が実現されているのだ。 このように、培養する細胞数が少なくて済めば、用いる試薬量や培養スペースが削減されるため、同じ研究予算内でより多くの実験が可能になる。

[編集:河野夏鈴]