HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  コンピュータ・シミュレーションで明らかとなった、心筋細胞の代謝ダイナミクス

コンピュータ・シミュレーションで明らかとなった、心筋細胞の代謝ダイナミクス

20.02.04

コンピュータ・シミュレーションで明らかとなった、心筋細胞の代謝ダイナミクス

(20.02.04)

Sano, I., H., Toki, T., Naito, Y. and Tomita, M. (2017) Developmental changes in the balance of glycolytic ATP production and oxidative phosphorylation in ventricular cells: A simulation study. J Theor Biol. 419:269-277. doi: 10.1016/j.jtbi.2017.02.019.

わたしたち成人の心臓は2心室2心房で構成されている。そのなかでも左心室は、全身へ血液を送り出すポンプとしての役目を果たすため、「心室筋細胞」のそれぞれが収縮と弛緩を繰り返すことが明らかになっている。この運動はATP (アデノシン三リン酸) をエネルギー源として利用しており、その生成経路としては二種類のものが知られている。まず、生成に酸素が必要ない解糖系、次に、生成に酸素が必要なミトコンドリアの酸化的リン酸化である。生物の発生や成長の過程では酸素が少ない環境にも晒されうるが、そのような環境でも心臓のポンプ機能の維持は必須であるため、生物は二種類のATPエネルギー代謝経路を活用することで、ATPの安定的な供給を可能にしている。このような酸素が少ない環境に晒される代表例として、胎児期が挙げられる。胎児は、胎盤で母体の血液に含まれる赤血球から酸素を受け取り、それを末梢組織へと運搬させて体内に酸素を供給しており、構造的に酸素濃度が低下しやすい環境にある。よって、胎児の心臓は低酸素環境下でも心臓のポンプ機能を維持できるメカニズムを備えていると考えられてきたが、その詳細は明らかになっていなかった。

胎児期のエネルギー代謝経路は成体と大きく異なり、そのATP生成は解糖系が中心であると考えられている。さらに、ミトコンドリアが未成熟であるため、酸化的リン酸化パスウェイの働きは弱いことが予想される。そこで、慶應義塾大学環境情報学部の佐野ひとみ専任講師(当時)と学部生(当時)の土岐珠未氏らは、低酸素環境下における心機能維持には胎児に特有なエネルギー代謝メカニズムが重要であると考え、その詳細をモルモット心室筋細胞の興奮収縮の状態をよくシミュレートできる数理モデルを活用することで明らかにすることを目指した(図1)。心室筋細胞が収縮する際にはカルシウム濃度が上昇し、サルコメア(筋繊維の単位)が短くなる。これは実験的に生体から計測することが困難だが、数理モデルを活用すれば、心室筋細胞に電気的な刺激を与え、その際のカルシウム濃度やサルコメア長を算出できるため、その結果から、心室筋細胞の収縮能力を見積もることができる。しかしながら、従来の数理モデルは成体を模倣した設定がなされており、ATP生成はミトコンドリアによる酸化的リン酸化に依存することが仮定されており、胎児の心機能維持との関係性を検討するには不十分なものであった。そこで佐野らは、エネルギー代謝と心機能の維持の関係性を明らかにするため、従来のモデルに解糖系によるエネルギー代謝を実装し、胎児のエネルギー代謝における特徴を反映させた。この新しい数理モデルによって胎児における心室筋細胞の興奮収縮をシミュレートすると、胎児では成体よりもカルシウム濃度のピーク値が低く、サルコメアの収縮率も小さかった。これらの結果は、実験で得られている胎児の心室筋細胞の特徴をよく反映しており、佐野らが実装したモデルの正確さを示唆していた。

次に佐野らは、胎児と成体のそれぞれで生成されているATP量が、二種類のパスウェイのいずれに由来しているかを確認し、エネルギー代謝経路の特徴を比較した。すると、胎児のATPは24%が解糖系から生成されたものだったのに対し、成体のATPで解糖系から生成されたものはわずか8%のみであった。さらに、解糖系パスウェイ上の中間代謝物の量を比較すると、ほぼすべての物質が胎児でより多く産生されていた。これらの結果から、胎児のエネルギー代謝では解糖系が中心となっていることがシミュレーションでも示されたのである。そこで佐野らは、胎児に特有なエネルギー代謝経路のなかでも、心機能の維持へ貢献度が高い要素を探索した。その結果、胎児期の心機能維持には、(1)グリコーゲン濃度が高いこと、(2)解糖系酵素ヘキソキナーゼの活性が高いこと、(3)総クレアチン量が少ないこと、が重要であることが分かった。この三要素は、成体でも低酸素下での心機能維持に働くと予想された。しかしながら、成体のモデルへ三要素を適用させた結果、意に反してヘキソキナーゼ活性およびクレアチン量は心機能に影響を与えなかった。なぜ成体と胎児でヘキソキナーゼ活性とクレアチン量への反応が異なるのだろうか?佐野らは数理モデルに含まれる100本以上の数式、および約500個のパラメータを精査し、この反応の違いが「細胞質を占めるミトコンドリア量」を示すパラメータで説明できることを見出した。成体と比較して、胎児はミトコンドリア量が少ないことが知られている。そこで、佐野らはミトコンドリア量を増量させた胎児の心室筋細胞モデルを作製し、低酸素状態を想定したシミュレーションを行った。その結果、ミトコンドリア量が多い場合、胎児においても心機能が維持できなくなっていた。さらに、ヘキソキナーゼの活性と総クレアチン量を変化させても、心機能の維持は見られなかった。これらの結果は、胎児の心室筋細胞のようなミトコンドリアが未発達の細胞では、ヘキソキナーゼの活性と総クレアチン量が心機能維持と強く関わることを示唆している。これらの結果から、ミトコンドリアが未発達である胎児の心室筋細胞では、物質量や酵素活性が特徴を持つことで低酸素環境下での収縮と弛緩を維持していることが結論付けられた。

シミュレーションを活用した本研究について、佐野専任講師は「本研究は、シミュレーションとしてはここで一区切りついていますが、実際には疑問が残る点がいくつもあります。今後は、それらひとつひとつの精査、そして実験での検証を見据えた研究計画の展開を考えています。」と語った。さらに、「成人の心臓は虚血状態に陥ると、低酸素環境に晒されます。胎児期の心臓が低酸素環境下でも心機能を維持できるメカニズムが分かれば、虚血状態に陥った成人の心臓の保護法を考える参考になると思います。」と成人に対する医学的な応用についても期待を寄せている。

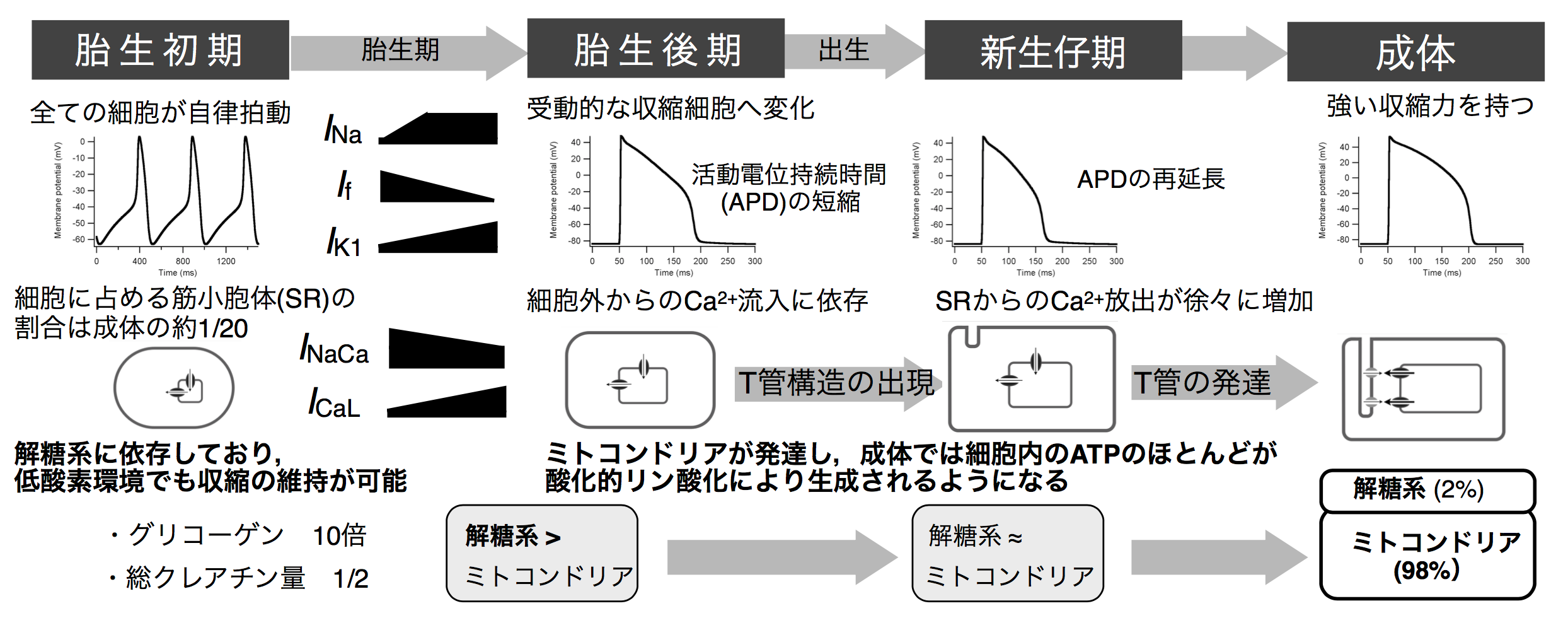

図:モルモット心室筋の発生過程

代表的な発生段階である胎児初期、胎児後期、新生仔期、成体の心室筋細胞に関する報告に基づいた、発生過程の全体像。本研究では、心室筋細胞が受動的な収縮細胞へ変化した胎児後期と成体の2段階を対象にシミュレートした。胎児後期段階では、ATP生成は解糖系パスウェイに依存しているが、成長過程でミトコンドリアが発達し、成体では酸化的リン酸化が大きな役割を果たすように変化する。