HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  強いクモ糸の人工合成を叶えるには何が必要か?

強いクモ糸の人工合成を叶えるには何が必要か?

20.02.24

強いクモ糸の人工合成を叶えるには何が必要か?

(20.02.24)

ヒトゲノムと同サイズのクモゲノムを解析することで見えた新たな因子

Kono N., Nakamura H., Ohtoshi R., Pedrazzoli Moran DA., Shinohara A., Yoshida Y., Fujiwara M., Mori M., Tomita M., Arakawa K. (2019) Orb-weaving spider Araneus ventricosus genome elucidates the spidroin gene catalogue. Scientific Reports 2019; 9(1):8380. doi: 10.1038/s41598-019-44775-2.

私たちの生活は化学物質由来の工業製品で溢れているが、近年はエネルギー問題が叫ばれているだけでなく、代表的な化学製品であるプラスチックによる環境汚染も問題視されている。これらの問題を解決する手段のひとつとして、生物由来のバイオマテリアルを新素材として利用する流れが登場しており、そのなかでも、クモ糸は軽さとタフネスを兼ね備えた物性を持つために人工利用に期待が高まっている。クモは飼育が困難であるため、例えば蚕による絹糸の生産のようにクモ糸を大量生産することは難しく、クモ糸の人工合成の可能性には慶應義塾大学先端生命科学研究所発のベンチャー企業Spiber株式会社(山形県鶴岡市) などの微生物を利用した生産の試みに注目が集まっている。また、クモは繁殖から採餌まで、その行動や生活を通してさまざまなタンパク質を巧みに使い分け、異なる性質を持った7種類ほどの糸を生み出す。例えば、自身を吊るす糸、移動に使う糸、卵を包む糸、さらには餌を捕まえるための糸など、それぞれの糸は強さや伸縮性などが大きく異なっており、もしもこのクモ糸が持つ多様性も人工合成で再現できれば、最適な物性を持った糸を工業・産業分野で利用することができる。しかしながら、クモ糸のタンパク質をコードする遺伝子配列が非常に複雑な構造を持つために、そもそも「どのようなタンパク質がクモ糸に使われているのか」という最も基本的な情報さえも全容が明らかになっていないのが現状である。

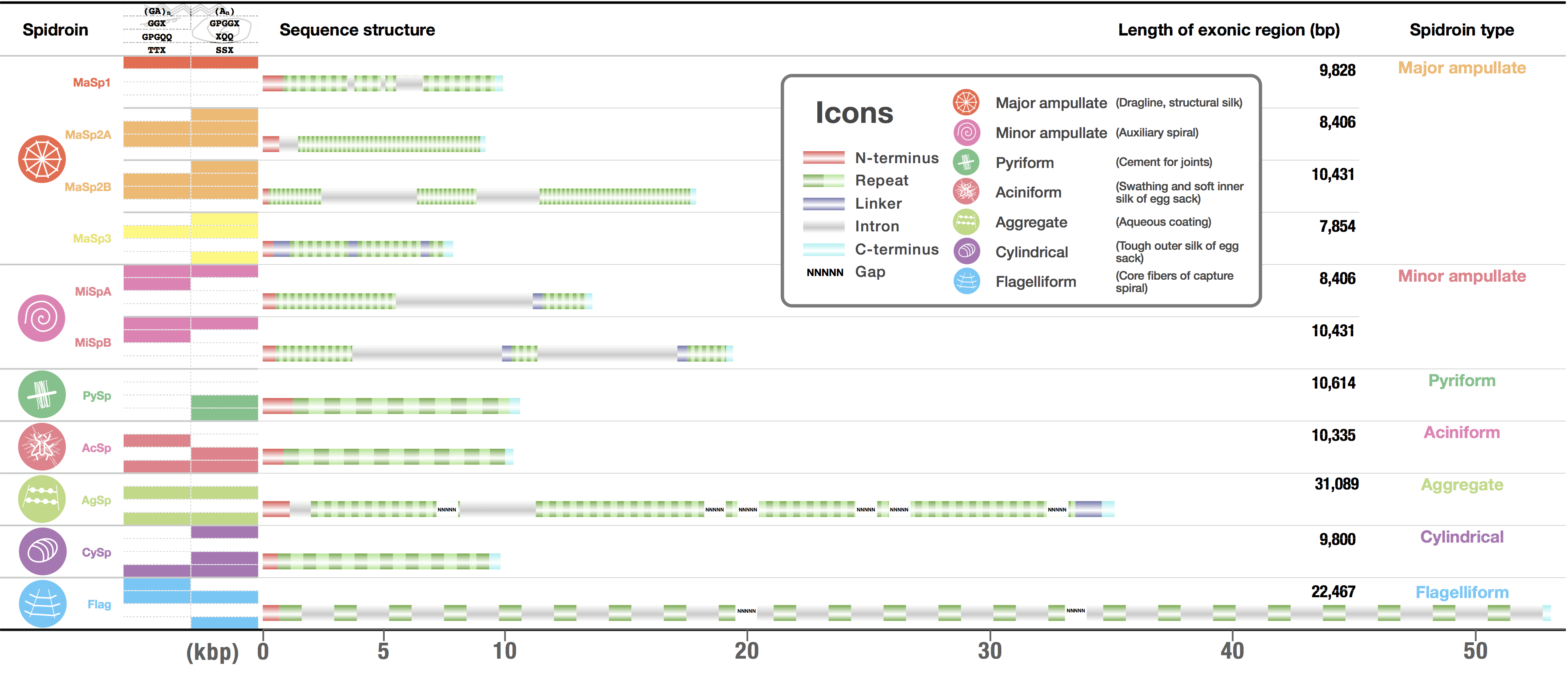

そこで慶應義塾大学先端生命科学研究所の河野暢明特任講師らは、複雑なクモ糸遺伝子の解析技術を新たに開発することで、ヒトゲノムをも上回るほどのクモが持つ膨大なゲノム情報から、糸タンパク質をコードする遺伝子の同定を目指した。ゲノム解読・解析の対象としては、コガネグモ科オニグモ(Araneus ventricosus) と呼ばれる、円形の網を張り、日本に広く分布している大型の種に着目した。クモ糸遺伝子の解析の困難さは、これらが一般的な遺伝子の10倍以上の長さを持ち、さらにそのほとんどが何十回にもわたって繰り返される反復配列によって構成されている点にある。現状一般的なDNA解析装置では短い断片を大量に読むことに長けており、これをコンピュータ上でパズルのように組み合わせることでゲノム配列を決定しているが、反復配列はこの組み合わせが不可能であるため、これまで解析が現実的ではなかった。そこで河野氏らは、長鎖DNAの配列を直接解読できるナノポアシークエンサー(Oxford Nanopore Technologies 社、英国)と、液滴と分子バーコードを利用して擬似長鎖DNAを高精度に解析するChromiumシステム(10x Genomics 社、米国) を組み合わせることで、精度の高い長鎖DNA配列情報を大量に得ることに成功した。こうした技術で決定されたクモゲノムは世界初で、最終的に3.66Gbのオニグモのゲノム配列を整備することに成功した。さらに、糸遺伝子の同定のため、転写されたRNAをそのまま解読するdirect RNAシーケンシング技術(Oxford Nanopore Technologies 社、英国)と、独自に開発した解析アルゴリズムを組み合わせることで、オニグモの全7 種類のクモ糸に含まれる11 種類の糸遺伝子のカタログを完成させることに成功した (図)。さらに、この糸遺伝子のカタログ整備はこれまで未知の遺伝子の発見にもつながった。クモが移動する際に用いる最も強靭な牽引糸は、MaSp1とMaSp2という2つのタンパク質のみで構成されるとこれまで考えられていたが、特に強い糸を作るオニグモではそれらに加えて新規のタンパク質MaSp3 も使われることが明らかになった。このMaSp3の配列は、既知のMaSp1やMaSp2と非常に似ているため、これまでの部分的な解析だけでは発見に至らなかったのである。その他にも、クモ糸を構成するタンパク質の解析によって、オニグモの糸には新規の低分子タンパク質SpiCE も必要であることが新たに発見された。つまり、本当に強い人工クモ糸を作るためには、これまで工業的に取り組まれてきた糸タンパク質だけでは不十分で、河野氏らの研究で同定されたMaSp3やSpiCEのような新たな成分を組み合わせることが不可欠である、ということが示されたのだ。

本研究の成果について河野特任講師は「ヒトに匹敵するサイズのゲノムを決定し、新しいクモ糸遺伝子や糸の強さに関わる因子を発見できた本成果は、まさに慶應義塾大学先端生命科学研究所がこれまで培って来た技術の粋を集めた結果だと思います。人工クモ糸の物性を改善する方策を世界に先駆けて発見した本成果は、今後の新素材研究開発を飛躍的に発展させることになるのではないでしょうか。」と期待を寄せている。

図:オニグモの全糸遺伝子カタログ。左の丸いアイコンは糸7種類の用途を表しており、上から網のフレーム(オレンジ)、こしき糸(ピンク)、枝との接着糸(緑)、餌を包む糸(赤)、粘性のある糸(黄緑)、卵を包む糸(紫)、そして横糸(水色)である。それぞれの糸は1~4 つの糸遺伝子によって作られており、遺伝子の長さは10~50 kbp と様々である。本研究で新たに発見された遺伝子はオレンジのエリアにあるMaSp3 である。一方で糸遺伝子の配列構造は非常に似ており、両末端の赤と青のボックスに挟まれた緑の縞模様はリピート配列を示しており、非常に多くのリピート配列が繰り返されているのがわかる(ハイライト記事原論文のFigure1より引用)。

[編集:河野夏鈴]