HOME  論文/ハイライト

論文/ハイライト  研究ハイライト

研究ハイライト  論文ハイライト

論文ハイライト  個人の腸内では長期に渡って同一のビフィズス菌株が維持される可能性を示唆

個人の腸内では長期に渡って同一のビフィズス菌株が維持される可能性を示唆

20.04.15

個人の腸内では長期に渡って同一のビフィズス菌株が維持される可能性を示唆

(20.04.15)

10年間隔の全ゲノムシーケンスからビフィズス菌株の変化を調査

Tsukimi T., Watabe T., Tanaka K., Sato MP., Suzuki H., Tomita M., Fukuda S. (2020) Draft Genome Sequences of Bifidobacterium animalis Consecutively Isolated from Healthy Japanese Individuals. J Genomics; 8:37-42. doi: 10.7150/jgen.38516.

ヒトの腸内には約40兆個もの細菌が生息しており、この集団を腸内細菌叢と呼ぶ。腸内細菌叢のバランスが乱れてしまうと、大腸がんや大腸炎などの腸管関連疾患のみならず、糖尿病や動脈硬化などの代謝疾患、さらには鬱や自閉症をはじめとする精神疾患など、多くの全身性疾患に関与することが知られている。こうした中、疾患の改善や健康の増進に寄与する腸内細菌「プロバイオティクス」が注目されており、その代表的な例として、ビフィズス菌が挙げられる。ビフィズス菌は、ヨーグルトや乳酸菌飲料に含まれており、腸管内では食物繊維の代謝によって酢酸などの健康に有益とされる短鎖脂肪酸を産生する。しかしながら、外部から取り込まれたビフィズス菌や乳酸菌は腸管内に定着しづらいことから、外部から取り込まれた細菌から恩恵を受けるためには、納豆やヨーグルトを代表とするプロバイオティクス食品を毎日継続して摂取する必要がある。そこで近年、どのような要因によってバクテリアが腸管内に定着するのかを調べるため、腸内細菌全体のバランスや単一の細菌種を経時的に追跡する研究が注目されている。

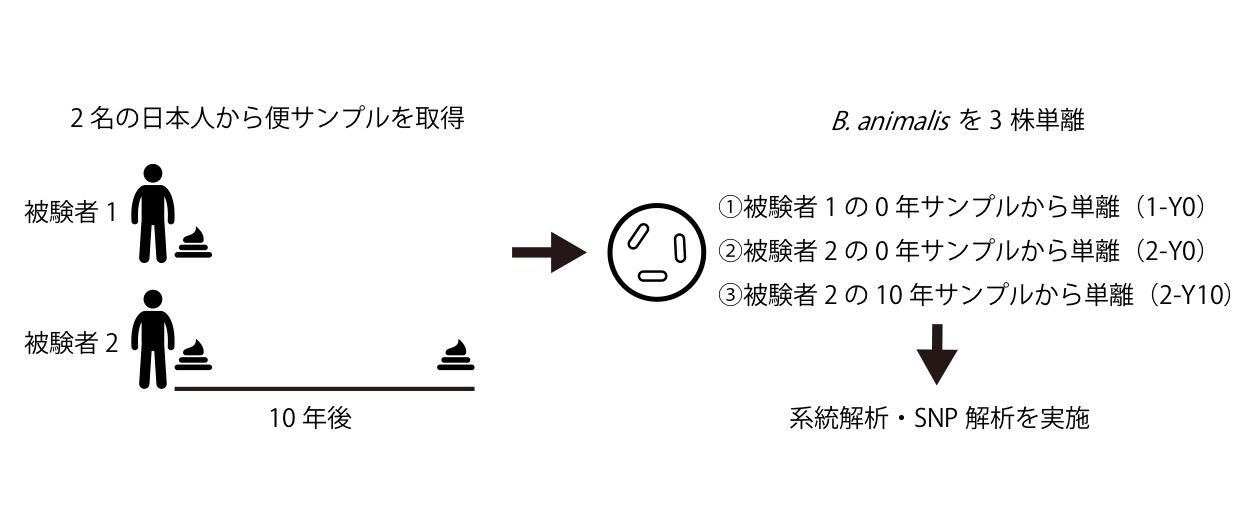

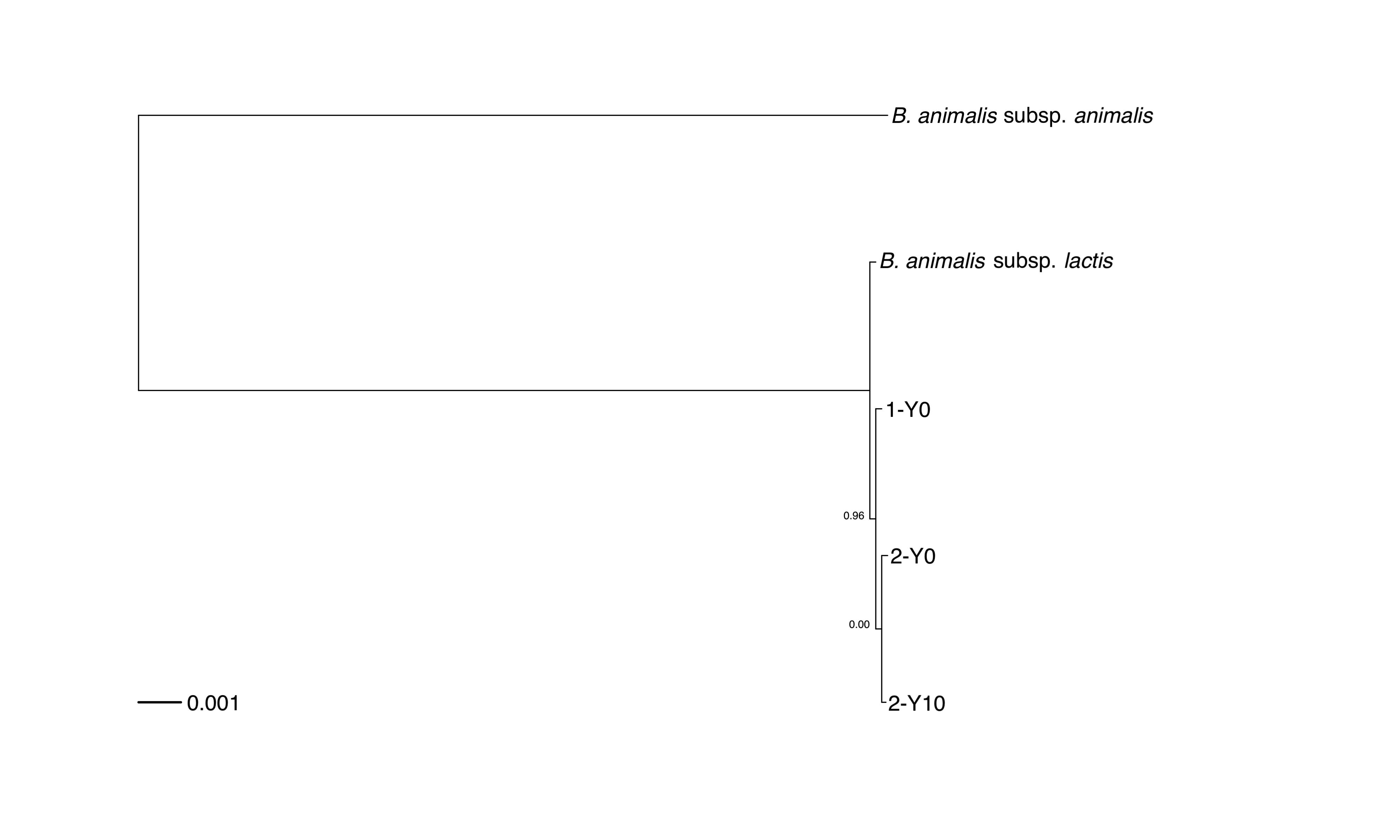

慶應義塾大学院政策・メディア研究科の月見友哉氏らは、健常者2名の日本人より提供された便(内1名は10年間隔で2回便を採取)から複数の細菌株を単離した。Bifidobacterium特異的プライマーを用いてBifidobacteriumの細菌株を特定し、DNAの抽出を行った。抽出したDNAはHiSeq(Illumina社)を用いてシーケンシングし、ゲノムアセンブリおよび遺伝子アノテーションを行った。その結果、Bifidobacterium animalisに属する3つの細菌株のドラフトゲノムが取得できた。単離株の系統関係を検証するため、既知のB. animalis株と単離株のゲノム配列を用いて、全ての株で保存されている遺伝子(core gene)に基づいた系統解析を行った。その結果、単離した3株はB. animalis subsp. lactisに分類されること、また被験者2の便から単離した2つのB. animalis subsp. lactis株は被験者1から単離された株よりも系統的に近い存在であることが明らかとなった(図2)。被験者2から10年間に渡って系統的に近い細菌株が検出されたことは、同菌株が被験者2の腸内に定着している、あるいは食品から供給されているという2つの可能性を示唆している。

現在プロバイオティクスとして市販されている食品は、基本的に同一の細菌株が使用されている。そのため、被験者2から単離された2株が食品由来であると仮定するならば、2株のゲノム配列は非常に類似している可能性が高い。本仮説を検証するため、ゲノム配列が公開されている11のB. animalis subsp. lactis株のデータをNCBI(National Center for Biotechnology Information)からダウンロードし、被験者2から単離した2株を含んだ計13株間のSNP(Single Nucleotide Polymorphism:一塩基多型)解析を行った。結果として、平均で281個のSNPが任意の2株間に認められた。被験者2から便を採取した当時、日本国内ではB. animalis subsp. lactisを含む製品として、ダノンジャパン社が製造するDANONE BIO®が販売されていた。DANONE BIO®に含まれるB. animalis subsp. lactis CNCM I-2494と今回単離された2株を比較したところ、SNP数は312、323個だった。本結果を踏まえて、同一個人から単離されたB. animalis subsp. lactis株は、DANONE BIO®の摂取により便から分離されたものではないと考えられた。加えて、被験者2から単離された2株間のSNP数は27であり、これは別々の細菌株として報告されているB. animalis subsp. lactis Bi-07とB. animalis subsp. lactis Bl-04のSNP数である22個よりも大きかった。以上から、同一の被験者から10年間隔で単離されたB. animalisは、食品由来ではない可能性が高いことが示唆された。

本研究成果について、月見氏は「10年間隔で採取した便サンプルからB. animalisを単離し、ドラフトゲノムを決定したのは今回が初の事例です。詳細な解析にはより多くのサンプル数が必要になるものの、腸内環境下においてバクテリアの腸内定着メカニズムを解明する上で、重要な研究材料になると考えています。また、こうした生体内における共生菌の長期的進化を理解することは、腸内細菌の定着とプロバイオティクスへの応用を検討する際の基礎情報になります。」と語った。

図1:研究概要図 図2:コア遺伝子に基づく系統解析

図2:コア遺伝子に基づく系統解析

2名の被験者から単離された3つのB. animalis株とすでに報告されている2つのB. animalis株について、1,176のcore-geneのマルチプルアラインメントに基づいて描画した有根系統樹。図左下部の線分は1塩基につき0.001個の置換がある枝の長さを表す。1-Y0は被験者1の0年サンプルから単離したB. animalis株、2-Y0、2-Y10はそれぞれ被験者2の0年、10年サンプルから単離したB. animalis株を表す。

[編集:武田知己]